向本折校下(むかいもとおりこうか)

●加賀三湖のなりたち

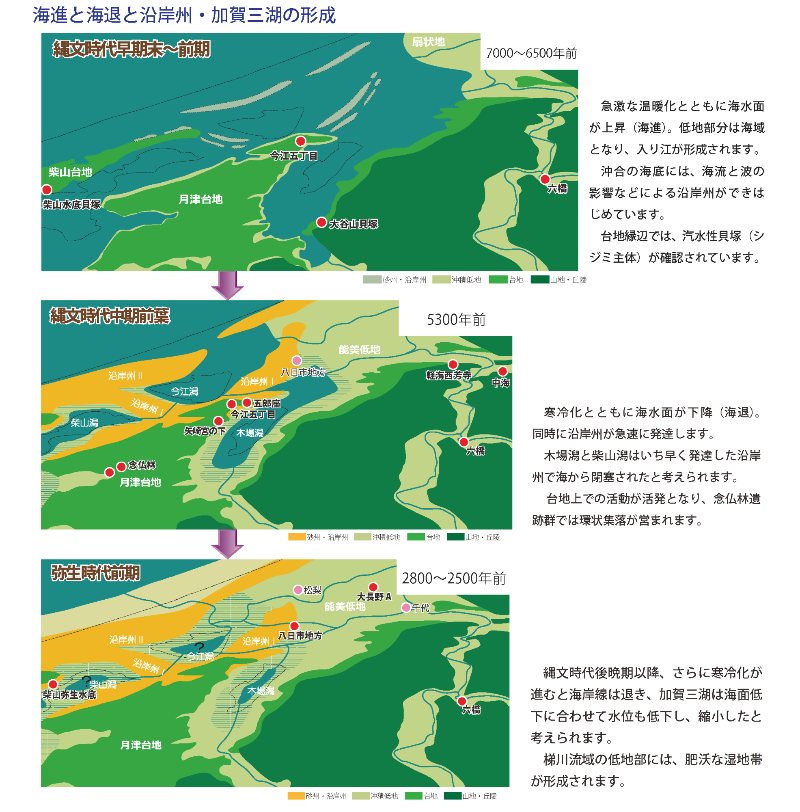

向本折校下は日本海側に面した平野にあります。この平野はもともと海だった場所で、縄文時代から弥生時代にかけて陸地となり、人々が生活できるようになりました。平野には海水がとり残されて潟湖(せきこ)ができ、「加賀三湖(かがさんこ)」とよばれていました。

向本折小学校の近くには「今江潟(いまえがた)」があり、かつては河川を通じて水運や漁業が盛んでした。丘陵側にある古代の南加賀製陶遺跡群・製鉄遺跡群でつくられたやきものや鉄は、今江潟を経由して各地に出荷されたと考えられます。さらに、江戸時代の向本折村にあった船の数は、能美郡内で今江村に次いで2番目に多く、水運や漁業が盛んだったことがわかります。

現在は柴山潟の一部と木場潟のみ残り、今江潟は干拓されてもう目にすることはできません。

大きくご覧になるには、こちらをクリックしてください。 (PNG: 177.1KB)

干拓前の今江潟

木場潟に修復された船小屋

●向本折校下の地名

・「本折」の由来と歴史

奈良時代(西暦780年)に書かれた奈良県西大寺の財産目録『西大寺資財流記帳』に「江沼郡本堀荘」という地名があります。ただし、江戸時代になるまで「本折」という地名は、九龍橋川の南側全体(いわゆる橋南)の広い範囲を示していました。

室町時代(西暦1400年代)に書かれた史料には、南加賀を治めた守護の富樫氏に仕えた「本折氏」という人物がたびたび登場します。芦城校下にある「本折城跡」は本折氏の城館跡と考えられる遺跡ですが、残念ながらこれまでの発掘調査で城館に伴う堀や土塁などの有力な発見はありません。

また西暦1486年、北陸道(のちの北国街道)を旅した歌人「道興(どうこう)」が「本折」付近で絹を織る人を見て、「誰かもと、おりそめつらむ賀びを加ふる国のきぬのたてぬき」(「廻国雑記」(かいこくざっき)(PDFファイル:608.2KB))という和歌をよんだと伝わります。

やがて江戸時代(西暦1800年代)に描かれた「加越能三箇国絵図」などに「向本折村」の地名が登場します。

・「大領」の語源

「大領」という地名は、古代行政区分「郡」の役人である大領(長官)に由来します。向本折校下の大領中町には重要な郡の施設があったのかもしれません。

隣の苗代校下にある「大領遺跡」では、奈良・平安時代と鎌倉・室町時代につくられた2つの大きな道路の跡が見つかりました。これらのうち奈良・平安時代の道路は、国によって管理された「官道(かんどう)」である古代の北陸道と考えられます。当時の道路は、中央の都から馬を走らせ、いち早く命令や情報を地方に伝えるためにとても大事な役割を果たしました。

●北国街道沿いの遺跡

鎌倉・室町時代の北陸道には、海岸沿いを走る「浜通り道」と内陸部を通る「中通り道」がありました。「中通り道」は江戸時代以降も北国街道として踏襲され、多くの往来があったと考えられ、現在でも町家や寺社など当時をしのぶ跡が残っています。北国街道の中でも、金沢城から京都までを「上街道」、それより北へ越後を通って江戸までを「下街道」とよんでいました。向本折小学校の近くには北国上街道が通り、街道沿いをたどると、室町時代の町場や江戸時代の城下町などの遺跡が発見されています。

参考になる本やサイト

小松市史編集委員会2002『新修小松市史 資料編4 国府と荘園』

小松市史編集委員会2010『新修小松市史10 図説こまつの歴史』

小松市史編集委員会2020『新修小松市史 資料編17考古』

石川県教育委員会・(公財)石川県埋蔵文化財センター2022『小松市大領遺跡』

オール加賀会議公式サイト内「北陸街道巡り」ページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

埋蔵文化財センター

〒923-0075

小松市原町ト77番地8

電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715