伝統の技・食の魅力

九谷焼-伝統と新たな創造-

世界に誇る伝統工芸「九谷焼」。その始まりは江戸時代初期、いわゆる「古九谷」発祥の地とされる九谷村にさかのぼります。

古九谷は50年ほどで突然途絶えますが、その後、九州出身の陶工・本多貞吉が花坂村(現在の小松市花坂町)の山中で良質な陶石を見つけ、若杉窯で本格的な磁器の生産が始まり、現代の九谷焼へとつながっていきます。

明治に入り九谷焼は「ジャパンクタニ」と称される日本の主要な輸出品となり、また、西洋の技法も取り込むなどしてさらに発展していきました。

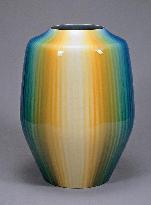

作り手の発想や使い手の需要を受けて進化してきた九谷焼の世界。彩釉磁器で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された三代徳田八十吉や、同じく釉裏金彩で認定され現在も活躍している吉田美統などを輩出してきました。今も数多くの陶芸家が伝統を継承しながら新たな技法を創造し、小松から世界へ伝統工芸の美しさを発信しています。

三代徳田八十吉「耀彩壺」

吉田美統作「釉裏金彩線文大皿」

進む地元グルメの発信

自然環境に恵まれる小松では、豊かな食文化がはぐくまれてきました。米やニンジン、トマト、加賀丸いもなどの農産物や、安宅漁港で上がる海の幸、白山の伏流水とおいしい米で作られる地酒、茶道文化が盛んな土地柄に伝わる伝統の和菓子、また郷土料理として伝えられる柿の葉寿司などが挙げられます。

さらに、地元で長年愛されてきたグルメを全国発信する取り組みも進められています。

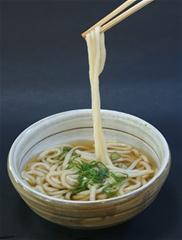

文化庁の100年フードや特許庁の地域団体商標に登録されている「小松うどん」は、細めで歯ごたえの柔らかいコシのある麺と、ウルメやムロアジ、サバ節と昆布のあわせだしに薄口の醤油で淡く作るツユの口当たりの良さが特徴です。

現在は、約70店舗が小松うどんつるつる創研加盟店に認定され、それぞれの店でオリジナリティあふれる小松うどんを提供しています。

「小松うどん」のほか、「塩焼きそば」や「トマトカレー」、「カニの甲羅揚げ」などの地元グルメを求めて、県外からも多くの人が訪れています。

小松の銘菓

奥の細道の途中で松尾芭蕉にも贈られたとされる小松うどん

更新日:2023年12月01日