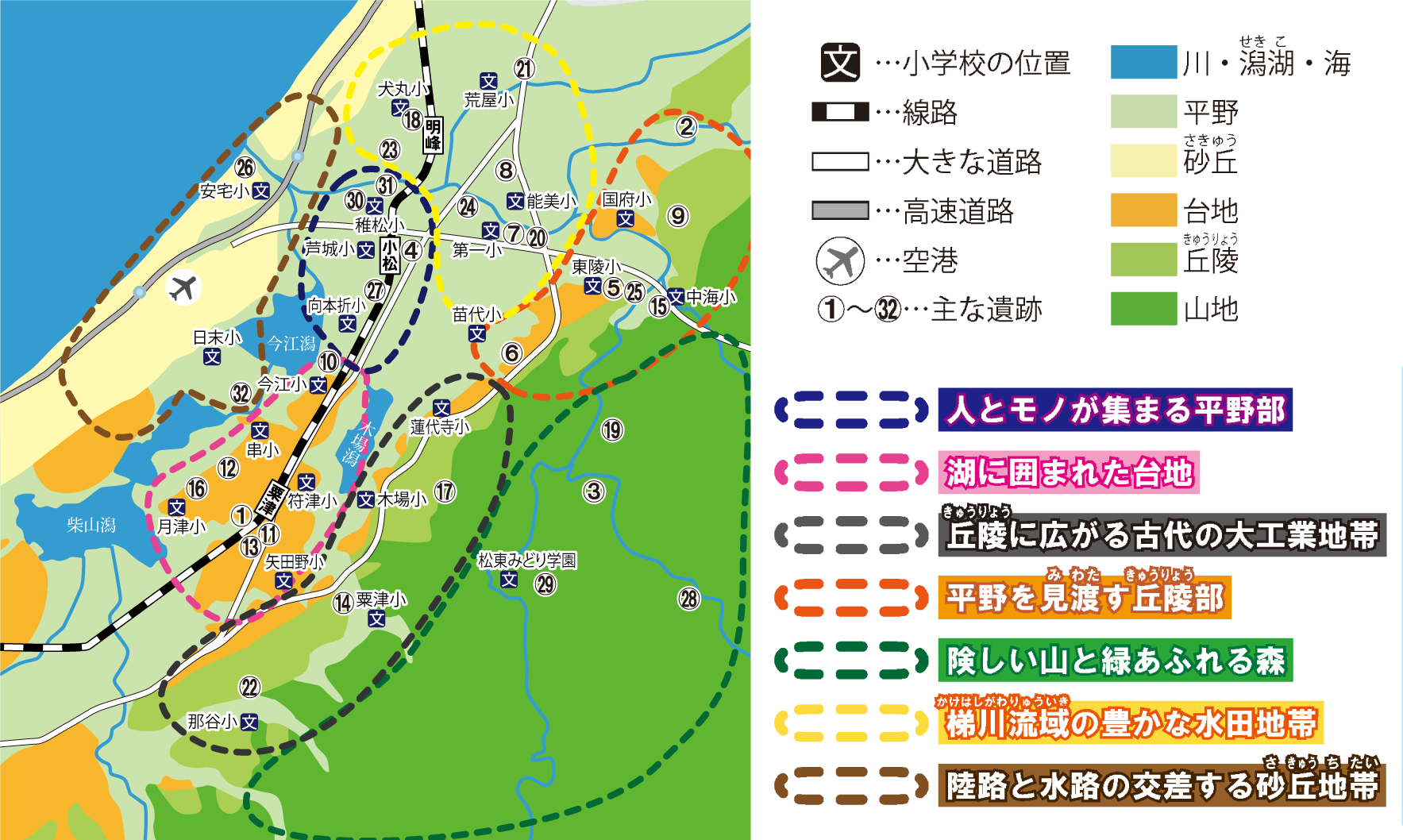

小松の地形

地形によって遺跡の種類や時代がちがう?!

みなさんのすむまちごとに、遺跡の種類や時代にちがいがあります。

それはなぜでしょうか?

こたえは「地形」がちがうからです。海ぞいの砂丘[さきゅう]や、川がゆったりとながれる平野[へいや]、その平野が見わたせる丘陵[きゅうりょう]、湖にかこまれた台地[だいち]、険しい山の中。小松市にはたくさんの地形があります。「こまつまいぶん歴史年表」では、遺跡を学ぶためにかかせない地形のちがいをもとに、小松市を7つのエリアに分けました。

7つの地形エリア

【エリア1】 人とモノが集まる平野部

校下

稚松、芦城、向本折

特徴

JR小松駅や小松市役所などがある、今の小松市の中心部にあたります。もともと縄文時代には気候の温暖化で海水面が上がったため、海だった場所です(【エリア2】のまわり、【エリア6】の一部、【エリア7】も同じ)。縄文時代の中ごろに人々が生活できる場所となり、弥生時代の中ごろには北陸を代表する拠点集落(ムラ)がうまれました。米づくりやものづくりをするとともに、人やモノが集まる市場のような場所だったと考えられています。その後、江戸時代に小松城とその城下町がさかえたことが今のまちのすがたのもとになりました。

【エリア2】 湖に囲まれた台地

校下

今江、串、符津、月津、矢田野

特徴

平野につきだすように高台になっていて、まわりを今江潟・木場潟・柴山潟の加賀三湖[かがさんこ]にかこまれていました。今は今江潟と柴山潟の3分の2はうめ立てられています。この3つの湖は、海だった場所がのこった海跡湖[かいせきこ]で、縄文時代には入り江になっていました。高台の上にはこの入り江で魚や貝をとっていた縄文時代の集落(ムラ)が見つかっています。古墳時代後期には、埴輪をもつ古墳が多くつくられるようになります。また、古墳時代後期から平安時代のあいだは、渡来人が加わり、【エリア3】で須恵器[すえき](高温で焼かれた古代のやきもの)や鉄をつくりながら生活していたことがわかっています。

【エリア3】丘陵に広がる古代の大工業地帯

校下

蓮代寺、木場、粟津、那谷

特徴

古墳時代後期から平安時代の約500年間にわたって須恵器や鉄がつくられた、大工業地帯です。丘陵の斜面には、須恵器や燃料となる炭を焼く窯や、砂鉄をとかして鉄のかたまりをとりだす炉がたくさん見つかっています。【エリア2】の同じ時期の集落(ムラ)では、この須恵器づくり・鉄づくりの集団が生活し、つくった鉄を道具に加工する作業もおこなわれていました。

【エリア4】 平野を見渡す丘陵部

校下

国府、東陵、中海、苗代

特徴

【エリア6】の梯川流域の平野を見わたせる小高い丘陵です。この丘陵は、能美市から小松市の北部にかけて平野をとりかこんでいます。弥生時代の終わり頃、中国の歴史書に見える「倭国大乱」で卑弥呼が登場する時代、戦いにそなえてとりでのような集落(ムラ)がつくられました。その後、戦いがおさまり大和政権がうまれると、平野をおさめた首長が大きな力をしめすために古墳をつくるようになります。また国府校下は、その地名から、平安時代に加賀国の中心地である「国府」がおかれた場所ではないかと言われています。

【エリア5】 険しい山と緑あふれる森

(石川県埋蔵文化財センター提供)

校下

松東みどり(金野、西尾、波佐谷)

特徴

小松市の大半は山地です。山おくの緑あふれる森は、狩りのえもののすみかであり、栄養のある木の実がとれ、木や石など道具のそざいがねむるゆたかな資源の宝庫です。特に縄文時代の人々の生活にとってとても大事な場所でした。また険しい山の中は、奈良・平安時代の僧が修行や儀式をする寺や、室町(戦国)時代におこった一向一揆のとりで(山城)をつくる場所にえらばれました。

【エリア6】 梯川流域の豊かな水田地帯

校下

荒屋、犬丸、能美、第一

特徴

山地から流れ出る水にめぐまれた梯川流域には、肥よくな水田地帯がひろがっています。弥生時代に【エリア1】でうまれた拠点集落はやがてなくなり、梯川流域一帯に人々の生活場所が分かれていきます。古墳時代になると、広い平野をおさめた首長の居館[きょかん]が建てられました。その後の時代にも有力者がいたことや、国をおさめるための大事な施設があったことをしめす発見が多くあります。

【エリア7】 陸路と水路の交差する砂丘地帯

校下

安宅、日末

特徴

平野と海をへだてる砂丘地帯は、『勧進帳』の舞台となった「安宅の関」や、北前船の寄港地としてしられる「安宅湊」など、水陸両方の交通のかなめでした。発掘の成果は少ないですが、室町時代の有力者の墓地(安宅中世墓群)や、江戸時代の小松城や金沢城に使われた瓦を焼いた窯(日末窯)などが見つかっています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

埋蔵文化財センター

〒923-0075

小松市原町ト77番地8

電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715

更新日:2023年12月01日