発見!日本最古 八日市地方遺跡出土の「柄付き鉄製ヤリガンナ」

先般、大きなニュースが飛び込んできました。北陸新幹線建設にともなって公益財団法人石川県埋蔵文化財センターが発掘調査を進めていた八日市地方遺跡から、日本最古となる柄(え)がついた状態の鉄製鉇(ヤリガンナ)が発見されたのです。

柄付き鉄製鉇の出土状態(写真提供:石川県埋蔵文化財センター)

- 出土した柄付き鉄製鉇は石川県埋蔵文化財センターに所蔵されています。

記者発表資料は下記リンク先ページをご覧ください。 - 掲載写真や図面の無断転載・無断改変を固く禁じます。

発見された「柄付き鉄製鉇(やりがんな)」

鉇(以下、「ヤリガンナ」と標記します)とは、木材の表面を削る工具の一種です。今回発見されたものは、木製の柄がついた状態で出土したもので、全長は16.3センチメートル、柄の長さは13.9センチメートルをはかります。グリップエンドは直径3.5センチメートルの美しい円形で、強いカーブを描いてくびれ、斜め格子の文様を彫り込んだ装飾の帯がめぐります。見た目にも美しく、貴重な道具への思いが伝わってきます。

ヤリガンナの刃部は先のとがった三角形で、両辺に刃がついています。取り付け方法は、柄の上半部を二枚合わせにして薄い鉄製ヤリガンナをはさみ込み、テープ状に加工した桜の樹皮を巻き付けて固定しています。X線写真で観察した結果、樹皮の下にはさらに糸巻きでしっかりと固定していることがわかっています。

写真提供:石川県埋蔵文化財センター

八日市地方遺跡とは?

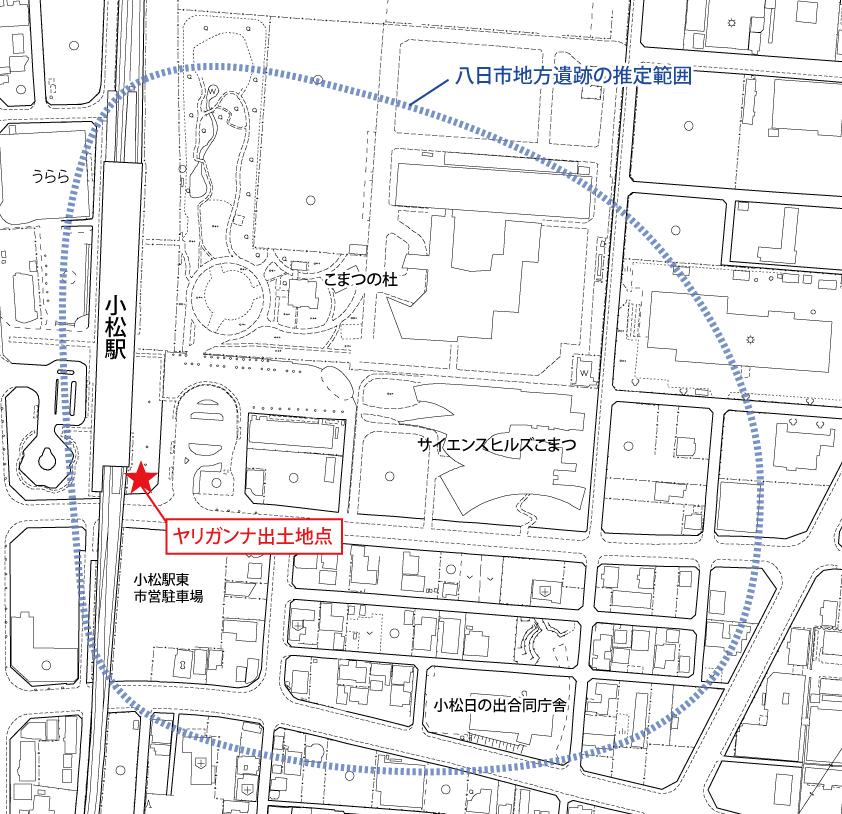

八日市地方遺跡は、小松駅の東側にひろがる15万平方メートルを超える大きな遺跡です。平成5年から行われた小松市の調査で、今から2400~2100年前(弥生時代中期)に栄えた北陸地方を代表する拠点集落であることがわかりました。

小松市が所有する膨大な量の出土品の内、1,020点が国の重要文化財に指定されています。

詳しくは下記リンク先ページをご覧ください。

小松市所蔵八日市地方遺跡出土の重要文化財指定品(撮影:小川忠博)

ヤリガンナについて

ヤリガンナは、現在の四角い台鉋(だいかんな)が登場する以前に、建築用木材の表面を削るのに活躍した重要な工具です。今回発見されたヤリガンナは、鉄製のものとしては、もっとも古い段階のものです。いわゆる大工道具としてのヤリガンナとは少しことなり、木工用の万能工具として、幅広い使い方の研究が必要のようです。

特に、八日市地方遺跡からの出土品で有名な美しい匙(さじ)や精巧な木製容器の製作などの細部加工に使用されたことが推測されます。

八日市地方遺跡出土のスプーンとジョッキ形容器

(いずれも国重要文化財・小松市埋蔵文化財センター所蔵)

この発見のすごいところ

木製の柄がついた完全な形のヤリガンナは国内最古です。

八日市地方遺跡では、木製品の優品が数多く出土しており、鉄器の存在が想定されていました。また、これまで、鋳造鉄斧(ちゅうぞうてっぷ)の柄が国内で最も多く出土している点でも注目されていました。しかし、鉄器自体の出土が無く、証明には至っていませんでした。 今回発見されたヤリガンナは、日本列島で鉄器の生産が始まる以前のものですから、大陸からもたらされたことになります。大陸に近い北部九州などを経てもたらされたと考えられますが、八日市地方遺跡が日本列島でもいち早く最先端の鉄製工具を仕入れることができた背景には、碧玉製の玉つくりとその流通が関わっていた可能性もあります。

いずれにしても、日本のみならず、東アジアにおける鉄の流通を考える上で、貴重な大発見であったと言えます。

八日市地方遺跡出土の鋳造鉄斧の柄

(国重要文化財・小松市埋蔵文化財センター所蔵)

この記事に関するお問い合わせ先

埋蔵文化財センター

〒923-0075

小松市原町ト77番地8

電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715

更新日:2023年12月01日