「石の文化」レガシー認定

「石の文化」レガシー認定とは?

日本遺産の構成文化財には、従来の文化財保護制度(国・県・市指定)により守られたものと、未指定のままの文化財があります。それら未指定文化財を守るため、保護条例が制定されました。未指定の構成文化財に加え、新たな石の文化資源も含めて、「石の文化」レガシーとして認定することで、「石の文化」を守り未来へつなげ、市民協働で活用を図るものです。

認定対象は

- 石工や九谷焼など伝統的な「石の文化」の工芸技術またはその保持者

- 石蔵や石垣、石塔など歴史的な地元石材による建造物、石切り場などの遺跡

- 碧玉やメノウなど地質鉱物の産出地

(いずれも市内に限る。指定・登録文化財は対象外)

指定文化財のように学術的価値のみを重視するのではなく、レガシー「先人から受けつがれ未来へ残すべき遺産」を認定しました。

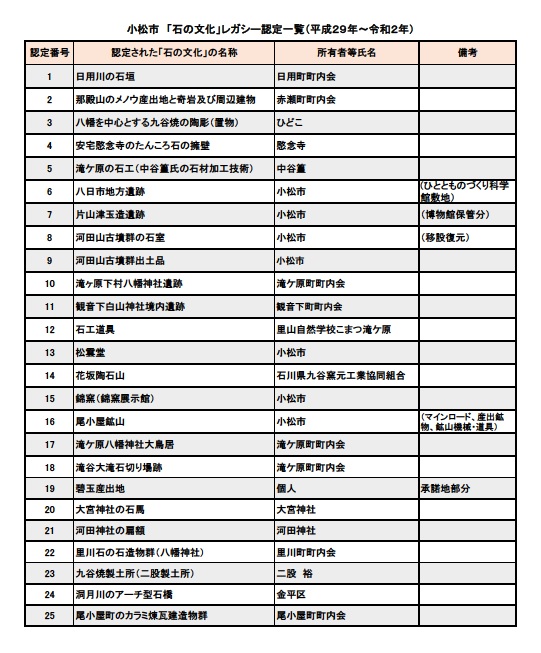

~「石の文化」レガシー認定一覧(平成30年8月時点)~

認定レガシーのご紹介

第1号 日用川の石垣(建造物)

第1号 日用川の石垣(建造物) (JPEG: 433.3KB)

地震で破損した小松城石垣を修復に来た人足が日用の有川家に逗留し、護岸石垣を構築したと伝わる。石垣は日用神社横から約175メートルにわたりほぼ連続して残存している。谷積みの特徴から、幕末期以降の石垣であると考えられる。また、川へ降りる階段部分の隅は城郭石垣風な特徴もみられる。

第2号 那殿山のメノウ産出地と奇岩及び周辺建物 (建造物・地質鉱物)

第2号 那殿山のメノウ産出地と奇岩及び周辺建物(建造物・地質鉱物) (JPEG: 489.4KB)

大正12年(1923年)に発行された「能美郡誌」によると、現在の本堂同様の拝殿が明治26年(1893年)以前には存在したと思われる記述がある。周辺には奇岩や窟状の地形もあり、古くから信仰対象・修行の場であった可能性が高い。

また、オパール・メノウの採掘地であった歴史もある。

第3号 八幡を中心とする九谷焼の陶彫(置物) (無形(技術)・道具)

第3号 八幡を中心とする九谷焼の陶彫(置物) (無形(技術)・道具) (JPEG: 460.7KB)

明治3年(1870年)に開窯した松原新助により、八幡で創始された九谷焼彫陶製作の伝統的な技法及び石膏型。勝木作太郎をはじめとする名工を多く生み出し、今に受け継がれている。

市指定文化財「連房式登窯」と関係の深い資産。

第4号 安宅愍念寺のたんころ石の擁壁(建造物)

第4号 安宅愍念寺のたんころ石の擁壁(建造物) (JPEG: 450.2KB)

たんころ石は、地元凝灰岩を刳り抜いた円形の建築部材で、内部に松杭を通し砂を充填して土止めや基礎とした。町内には護岸や擁壁などの構造物に使用されている。当寺の擁壁は残りもよく、寺院の歴史とともにあったことが推測される。

また、安宅町は北前船の寄港地として栄え、小松の石材や石製品が積み出された記録の中に「たんころ石」も確認された。

第5号 滝ケ原の石工(中谷篁氏の石材加工技術) (無形(技術))

第5号 滝ケ原の石工(中谷篁氏の石材加工技術) (無形(技術)) (JPEG: 461.3KB)

地元滝ケ原石による彫刻作成技術の保持者。

平成15年日本石製品(協)石匠位を取得。平成20年度「小松市技能功労者」、平成23年度石川県「ふるさとの匠」認定。

石工道具の博物館への寄贈や石彫り体験の講師、後進への技術指導も行うなど石工文化の保存・発信に寄与している。

第6号 八日市地方遺跡 (史跡)

碧玉製管玉を製作した玉造遺跡であり、北陸最大の弥生中期の拠点集落遺跡。

東西のヒト・モノ・ワザが行き交う交流の結節点と位置付けられる遺跡で、碧玉・翡翠など日本海を行き交う宝石の流通拠点でもある。

現在、遺跡の一部が「ひととものづくり科学館」の地下に保存されている。

第7号 片山津玉造遺跡出土品 (考古資料)

第7号 片山津玉造遺跡出土品 (考古資料) (JPEG: 121.2KB)

古墳時代前期に小松の緑色凝灰岩で鍬形石などの腕輪や管玉、勾玉製作を行った加賀市に所在する玉造遺跡の出土品。玉造工程を示す資料が多く、生産工程を知ることができる。

現在、小松市立博物館に収蔵されており、見学することができる。

第8号 河田山古墳群の石室 (史跡(移設復元))

河田山古墳群には飛鳥時代に位置づけられる方墳2基が確認されており、いずれも地元の凝灰岩を使用した切石積み横穴式石室をもつ。

天井部は欠損しているが、一部天井部へ移行する部分がアーチ状を呈しており、アーチ天井を持つ石室と評価されている。

1基は河田山古墳群史跡資料館内に移築復元展示、もう1基は史跡公園内に移設され墳丘復元が行われる。

第9号 河田山古墳群出土品 (考古資料)

古墳時代前期・中期と飛鳥時代に位置づけられる河田山古墳の出土資料。

管玉や勾玉などの装身具をはじめ、石室古墳より出土した遺物も河田山古墳群史跡資料館に収蔵展示されている。

第10号 滝ケ原下村八幡神社遺跡 (史跡)

第10号 滝ケ原下村八幡神社遺跡 (史跡) (JPEG: 164.2KB)

神社左側に2基の石窟(やぐら)が開口露出する。

1基には石塔が並び、背面に梵字が刻まれる。石材は滝ケ原石と言われ、製作年は13世紀から14世紀と推察される。

第11号 観音下白山神社境内遺跡 (史跡)

第11号 観音下白山神社境内遺跡 (史跡) (JPEG: 141.4KB)

神社左側に石窟(やぐら)が1基開口露出し、内部には石塔が散在する。石材は観音下石と言われ、製作年は中世に位置づけられる。

第12号 石工道具 (民俗資料)

第12号 石工道具 (民俗資料) (JPEG: 160.8KB)

滝ケ原地区の石切り丁場で使用された石工道具。ゲンノー、各種ツルハシ、各種チョンノ、タガネ、ノミの細工道具などがあり、里山自然学校こまつ滝ケ原にて展示している。

石材の加工技術は、今も市内26件もの石材業者や名工に受け継がれている。

第13号 松雲堂 (建造物)

欧米向け輸出九谷焼、ジャパンクタニの中核を担った九谷焼窯元「松雲堂」をリニューアルした町家型文化施設。

施設内には、観音下石と滝ヶ原石を組み合わせた石蔵と九谷焼の上絵付け窯(錦窯)が保存されており、昭和初期の小松町家の雰囲気を体感できる。

第14号 花坂陶石山 (地質鉱物(産業遺産))

第14号 花坂陶石山 (地質鉱物(産業遺産)) (JPEG: 160.9KB)

1811年に本多貞吉が花坂町で陶石を発見して以降、現在に至るまで当地の陶石が再興九谷焼の主原料として用いられている。

第15号 錦窯(錦窯展示館) (建造物)

九谷焼の上絵付け窯で、低火度焼成窯のため、小松町家の工房内に備え付けられている。

人間国宝を輩出した徳田八十吉の工房であり、現在は錦窯展示館として初代から三代までの八十吉作品を展示する。

第16号 尾小屋鉱山 (史跡(産業遺産))

江戸初期に発見された鉱山で、銅の他に金・鉛・亜鉛を産出。銅は明治から大正に生産量が増大し、日本有数の産出量を誇った。

昭和46年の閉山まで地域の基幹産業として支え、そのための鉄道も敷かれた。

坑道跡を整備したマインロードとそれに隣接して建設された尾小屋鉱山資料館では、鉱山の歴史や鉱山道具、そして様々な鉱物が展示されている。

第17号 滝ヶ原八幡神社 大鳥居(建造物)

第17号 滝ケ原八幡神社 大鳥居(建造物) (JPEG: 30.4KB)

地元滝ヶ原石で製作された大型の鳥居。明治23年(1890年)に北海道に渡り、坂本木材合名会社を設立し財を成した坂本竹次郎氏により、明治19年(1944年)に寄贈された。

第18号 滝谷大滝 石切り場跡(産業遺産)

第18号 滝ヶ原大滝 石切り場跡(産業遺産) (JPEG: 54.7KB)

滝ヶ原石は、文化・文政年間(1804~1830年)頃から採掘されたと伝わる。この大滝丁場は、最初に採掘されだした場所といわれ、河岸露頭に採掘跡が明瞭に残っている。

第19号 碧玉産出地 (史跡・地質鉱物)

第19号 碧玉産出地(史跡・地質鉱物) (JPEG: 42.1KB)

弥生時代の王たちを魅了した壁植生管玉の原石産地。弥生時代から古墳時代にかけて、当地の地下資源が古代の装身具を支えた。当地は崩れた部分もあるが、碧玉の脈の露出も確認されている。

第20号 大宮神社の石馬 (工芸品)

第20号 大宮神社の石馬(工芸品) (JPEG: 40.5KB)

昭和18年(1943年)に土用下作二氏により奉納された石馬。曳手とセットの石像で、国府地区に類例が比較的多くみられる。石材は滝ケ原石とみられ、石工は中川一雄氏である。

第21号 河田神社の扁額 (工芸品)

第21号 河田神社の扁額(工芸品) (JPEG: 17.8KB)

かつて河田神社の鳥居に掲げられていた大型の扁額で、龍の見事な彫刻が施される。昭和12年(1937年)奉納の鳥居に掲げられていたもので、石材は滝ケ原石である。

第22号 里川石の石造物群 (工芸品)

第22号 里川石の石造物群(工芸品) (JPEG: 22.8KB)

江戸時代後期より凝灰岩の採掘が始まり、最盛期に25箇所以上の石切り丁場が稼働していた石のまち小松を物語る資料。明治から大正にかけて多くの石工職人を輩出し、里川町の神社境内には大型の石造物(舟形手水鉢、石馬、多層塔)が残り、石で栄えた地域の歴史を伝える。

第23号 九谷焼製土所(二股製土所)(建造物)

第23号 九谷焼製土所(二股製土所)(建造物) (JPEG: 22.7KB)

若杉町の谷口製土所(昭和26年創業)とともに九谷焼の原材料となる磁器坏土(粘土)を製造する工場である。大正11年(1922年)年創業とされ、現在4代目で、令和4年に創業100年を迎える。二股製土所は製土工程に欠かせない水場(仏大寺川)に併設され、運び込まれた陶石が粉砕・水簸などの各工程を経て製造される一連の流れを間近に見ることができる貴重な施設といえる。

第24号 洞月川のアーチ型石橋 (建造物)

第24号 洞月川のアーチ型石橋(建造物) (JPEG: 27.2KB)

尾小屋鉄道路線跡の金野町~金平駅間に架かる石橋で、大正8年(1919年)頃に完成。地元凝灰岩切石を1.5メートルほど水平積みし、アーチを組む。昭和30年頃まで鉱石輸送の主力として、尾小屋鉱山を支え続けた石の文化を語る産業遺産である。

第25号 尾小屋町のカラミ煉瓦建造物群 (産業遺産)

第25号 尾小屋町のカラミ煉瓦建造物群(産業遺産) (JPEG: 21.3KB)

明治時代後半頃から、尾小屋鉱山の製錬過程で出る不純物「カラミ」を煉瓦状に成型し、鉱山町の擁壁や建物基礎、蔵の外壁など建材として利用してきた。特に、六角カラミ(亀甲カラミ)は尾小屋鉱山特有で、鉱山を支えた人々の生業や生活と深く結びついた「文化的景観」を生み出している。

この記事に関するお問い合わせ先

文化振興課

〒923-8650

石川県小松市小馬出町91番地

電話番号: 0761-24-8130 ファクス:0761-23-6404

お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月01日