「曳山八基祝い唄」にみる各町曳山の特長

「曳山八基祝い唄」とは

小松の春を彩るお旅まつりにはかかせない「曳山子供歌舞伎」は、明和3年(1766年)に始まって以来、多くの町民・市民に愛され、大切に受け継がれてきました。

そしてその上演の歴史は、平成28年(2016年)に250年という節目の年を迎えました。 この記念を寿ぎ、小松の町の誇りと宝である曳山の八町それぞれの特長を唄に込めた「曳山八基祝い唄」が誕生したのです。

「曳山八基祝い唄」

作詞:岸 泰二央 (小松郷土民謡会 主宰)

作曲:山本 正之 (民謡山本会 会主)

歌詞から読み取る各町の特長

京町

「 一番山の京町は 見送りむしこ 刻み込み 昔かわらぬ 鮮やかさ 」

城の大手門から延びる街道沿いの町で「城に最も近い町」とされた。他町の曳山はここを通らなければ大手先へ出ることが出来なかったことから、京町の上演順はいつも最初で「一番山」と呼ばれた。

むしこ上部の彫刻の内、側面の6枚については、京町出身の彫刻家・村上鉄堂の祖父 村上九郎右衛門による文政12年(1829年)の作品。見送りには、鉄堂の高弟で京町出身の吉田楳堂が手掛けた「白山雷鳥」の透かし彫りがある。

「白山雷鳥」の透かし彫りがある見送り

むしこ上部の彫刻

龍助町

「 二重の屋根の 龍助町 軒先四隅や 天井に 佐吉の墨絵 龍が舞い 」

二重屋根の上屋根の軒板は、雲形透かし彫りに極彩色を施し、趣向を凝らしたものである。さらに上屋根の四隅には町名にちなんで、龍をかたどった極彩色の彫刻が飾り付けられている。

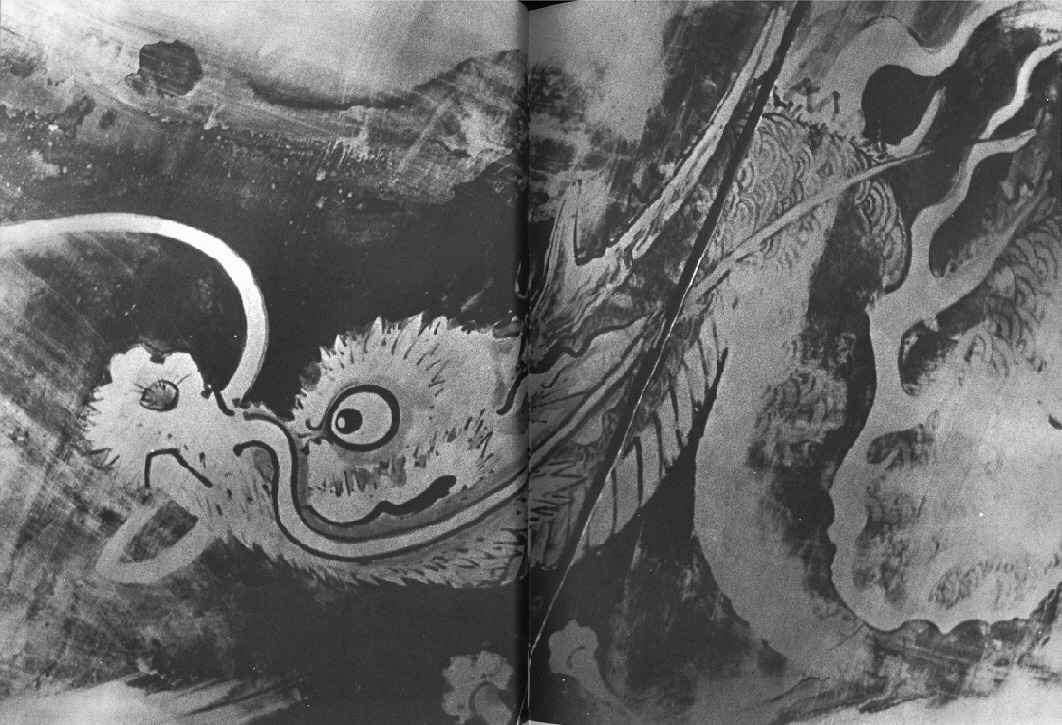

天井には九谷焼の名工・二代 松本佐吉による墨絵があり、それも町名にちなんで龍が描かれている。

極彩色の雲形透かし彫り

龍を描いた墨絵(天井絵)

中町

「 みごとな螺鈿 中町は 屋根を支える 組物に 極彩色の 華やかさ 」

舞台の四本柱は青貝を使用した螺鈿の研ぎ出しで鮮やかに彩り、柱の上で屋根を支える二手先三ツ斗の組み物は繧間極彩に彩られて立体感を出している。屋根は四面に唐破風を配し、銅版を総貼りした上に防水を兼ねて和紙を重ね貼りしている。

戦後の大修理には、小松の宮大工の名工・南部重造があたった。

繧間極彩の組物と螺鈿を使用した柱

正面から見た図

寺町

「 四つ隅自慢の 寺町は 唐銅宝鐸 賜りし 北市平吉 鳳凰図 」

文久元年(1861年)に大聖寺藩十代藩主 前田利極の正室・寿正院から「唐銅宝鐸」を賜ったと伝えられており、屋根の四隅には宝鐸が飾られている。

舞台の天井には九谷焼の名工・北市屋平吉による「鳳凰図」があり、銀箔地に極彩色で鳳凰が描かれている。平吉は若杉窯で赤絵勇次郎に師事し、幕末には寺町に居住した。

(注意)「唐銅宝鐸」と「鳳凰図」は現在、小松市立博物館に保管され、曳山には複製品を使用している。

屋根の四隅に飾られている唐銅宝鐸

鳳凰が描かれた天井絵

材木町

「 格天井の 材木町 十と五枚の 花鳥図は 九谷名工 源右衛門 」

舞台天井は格天井で、その格天井に九谷焼の名工・粟生屋源右衛門による15枚の花鳥図が組み込まれている。

舞台仕切り戸には、日展作家で金沢美術大学教授の西田茂弘氏による「虎之図」の板絵があり、岸駒の筆と伝わる楽屋天井の龍の墨絵と対になる。

(注意)天井絵は現在、石川県立歴史博物館に保管され、曳山には複製品を使用している。

15枚の花鳥図が組み込まれた格天井

舞台仕切り戸の「虎之図」

西町

「 六つ棟札 西町は 古くは寛政 二年作 棟梁清九郎 記あり 」

昭和35年(1960年)に棟札とそれを入れておく木箱が発見されている。その棟札によると寛政2年(1790年) 4月の建造で、加賀藩の名工・山上善右衛門の流れを汲む 藤山清九郎を棟梁として造られた曳山であることが分かる。

舞台天井には唐獅子牡丹が描かれ、見送りには朱地に金の昇り竜の刺繍幕が飾られている。

昭和35年に発見された木箱(左)と棟札(右)

金の昇り龍の刺繍幕

大文字町

「 那谷寺模する 大文字 竜虎一対 見守られ 大火をとめた 若衆達 」

見送りの桟唐戸には、那谷寺三重塔の壁面彫刻を模したと伝えられる牡丹と唐獅子の彫刻が飾られ、那谷寺造営にあたった名工・山上善右衛門の流れを汲む工人たちの技術の現れとされる。

また、舞台天井には龍、楽屋正面には竹虎が描かれ、竜虎一対で曳山を守っていると言われる。

昭和7年の大火で、2人の若者が中心となって曳山を守ったと言われ、曳山の保存庫に今も残る煤の跡が火の凄まじさを物語る。

龍が描かれた天井絵

竹虎が描かれた楽屋正面の腰板

八日市町

「 八寸刻む 八日市 曳山守る 四神の絵 見送り鶴亀 松竹梅 」

金箔を施した桐板の四方位に神獣(青龍・白虎・朱雀・玄武)を描いた天井絵は、九谷焼作家の北村隆氏(高堂町在住)による平成14年(2002年)の作。その中央には奈良 薬師寺の管主・松久保良胤による「日・月」の文字が入れられている。

「松竹梅鶴亀図」の刺繍見送りは、昭和41年(1966年) 5月に2代目。その44年後、平成22年(2010年) 2月に3代目が新調された。鶴と亀はそれぞれ陰陽になっており、阿吽の構図と呼ばれる。陰陽合体で吉祥文様となり、人々が平和で栄えるようにと願いが込められている。

神獣が描かれた天井絵

「松竹梅鶴亀図」の刺繍幕(3代目)

この記事に関するお問い合わせ先

こまつ曳山交流館みよっさ

〒923-0925

石川県小松市八日市町72-3

電話番号: 0761-23-3413 ファクス:0761-58-2114

お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月01日