トピック/念仏林遺跡出土縄文土器の観察

土器の文様

半隆起線文(はんりゅうきせんもん)

縄文時代中期前葉~中葉の北陸では、西は福井県北部付近から東は新潟県域、時に東北地方にまで共通する土器文化が広がり、関東・中部地方の土器文化とかたちや文様の一部を共有しながら、独自に発展していきました。

文様素となるのは、半截竹管(はんさいちくかん=半分に割った竹管)を強く器面に押し当てて引く半隆起線文で、しだいに線が細いものから太いものへ、直線的な文様主体のもの(新保・新崎式土器)から曲線的な文様が器面を埋めつくすもの(上山田・古府式土器)へと変化していきます。

念仏林遺跡出土縄文土器の多くはこの過渡期に位置づけられます。

土器底面の葉っぱの痕

土器の底面には、土器づくりの際に使った編物などの敷物の痕が残ることがあります。特に北陸の縄文時代中期前葉(新保・新崎式土器)には葉っぱの痕がよく見られます。この敷物に使われた葉っぱが生葉であると仮定すると、葉っぱの種類を調べることで、その植物が葉をつける季節が当時の土器づくりの季節であることが推定されます。

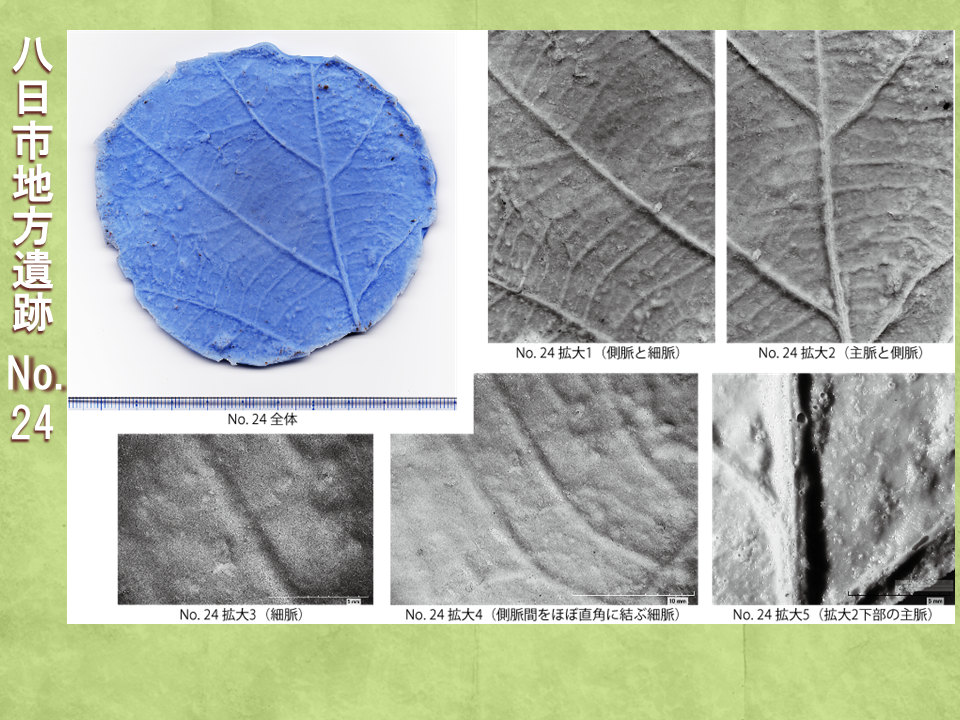

そこで、念仏林遺跡から出土した縄文土器底面の葉っぱの痕を、(1)シリコンで型取りして葉脈を写し取り、細部を顕微鏡観察して種を同定(=レプリカ法)、(2)同定された植物の現生種の葉っぱを粘土で写し取り出土品と比較(=現生種の粘土モデリング)、という手順で葉っぱの分析を行いました。比較対象として、八日市地方遺跡から出土した弥生土器底面の葉っぱの痕も分析しました。

念仏林遺跡の分析結果/ナラガシワあるいはカシワの葉

八日市地方遺跡の分析結果/クズの葉

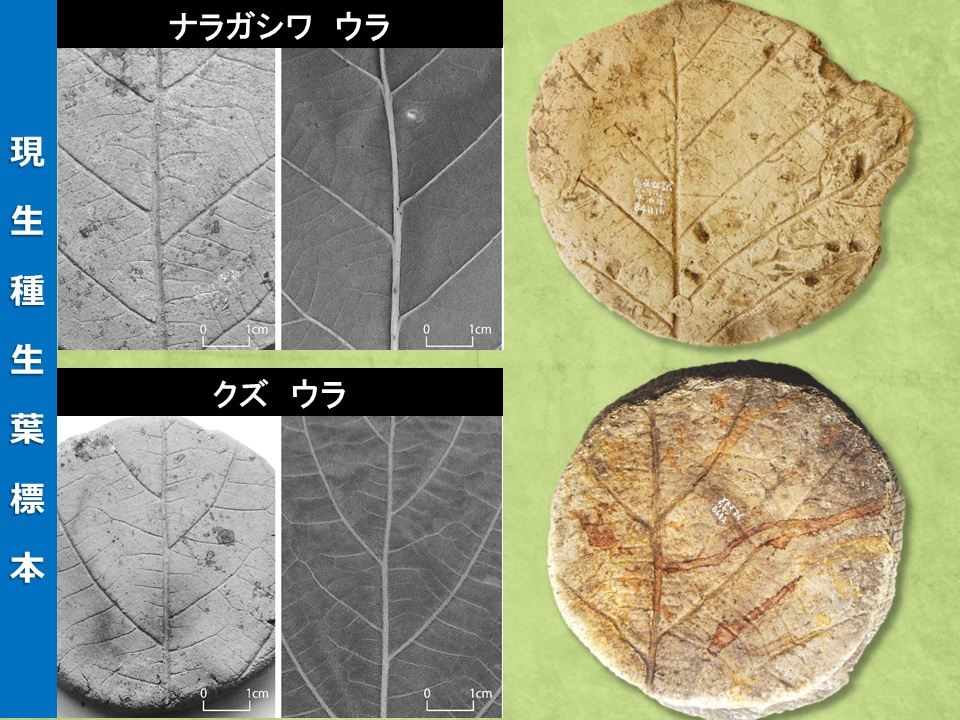

現生種の葉を粘土でモデリング

左は現生種の葉でつくった粘土モデリング、右は出土品

分析の結果、念仏林遺跡出土縄文土器の葉っぱ痕はナラガシワあるいはカシワ、八日市地方遺跡出土弥生土器の葉っぱ痕はクズであることがわかりました。

どちらも全国に分布する植物(樹木)で、ナラガシワ(カシワ)はドングリのなる木、クズは現在でも秋の七草として食用となっているほか繊維利用されることもあり、身近な有用植物であったと考えられます。葉の成熟期は、ナラガシワ(カシワ)は晩春から秋(現在の5月下旬~10月中旬)、クズは夏から晩秋(現在の7月~11月頃)です。

また、生葉と枯葉の両方で粘土モデリングを作成した結果、生葉(裏面)が扱いやすく、出土品と葉脈の陰影がよく似ていました。よって、分析した2つの土器がつくられた季節は、葉の成熟期とほぼ同じである可能性が高いという結論が得られました。

引用文献:横幕 真・佐々木由香・小林和貴・米倉浩司2017「レプリカ法を用いた縄文・弥生土器木葉底の同定―小松市念仏林遺跡・八日市地方遺跡出土土器木葉底を中心に―」『石川考古学研究会々誌第60号』

更新日:2024年11月02日