円筒埴輪と朝顔形埴輪

円筒埴輪(えんとうはにわ)の起源は人物埴輪よりも古く、弥生時代後期にさかのぼります。もともとお供え用の壺をのせる器台でした。

とりわけ岡山県域の器台(きだい)は大型で、胴部には帯や文様を巡らせており、特殊器台といわれています。これが円筒埴輪のルーツです。

その後、古墳時代が幕を開けると同時に、特殊器台から進化した円筒埴輪が誕生します。初期の円筒埴輪には、器台の名残から壺がのせられました。

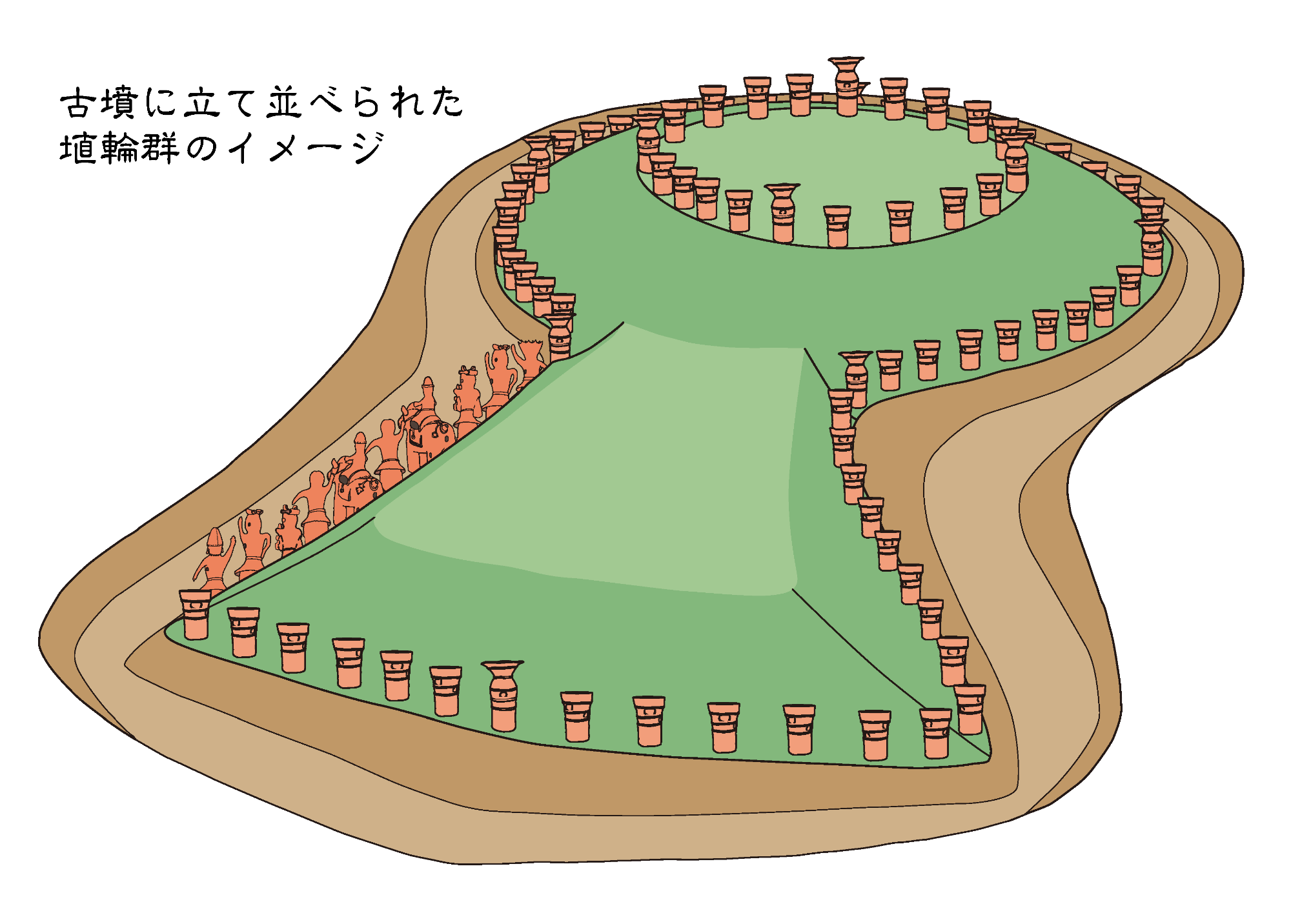

しかしほどなくして壺と円筒が一体となった朝顔形埴輪(あさがおがたはにわ)が成立します。この円筒埴輪と朝顔形埴輪が、古墳を飾る基本セットとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

埋蔵文化財センター

〒923-0075

小松市原町ト77番地8

電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715

更新日:2023年12月01日