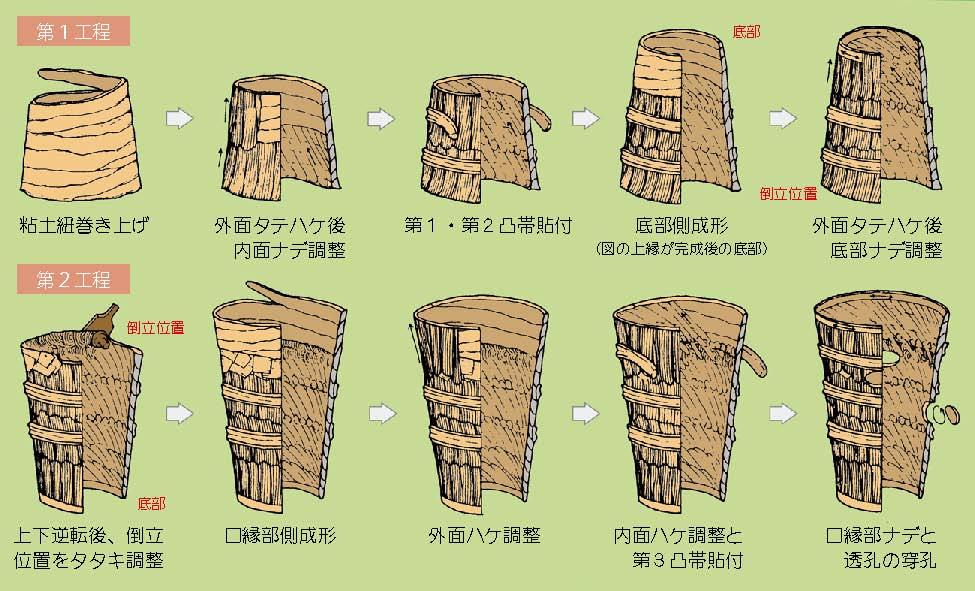

円筒埴輪の製作技法

円筒埴輪の製作は、通常、底の方から粘土ひもを巻き上げながら、上に向かって少しずつ開く筒形に仕上げていきます(正立成形)。

ところが、矢田野エジリ古墳の円筒埴輪の大部分は、約3分の2の高さまでを上に向かってすぼまる逆さの状態で製作し、その後、上下を逆転させ、残りの部分(口縁部)を積み上げています。

この技法は朝顔形埴輪にも共通し、これを「倒立技法」と呼んでいます。特に尾張(おわり)地域との関係の深い地域で発見されており、また、韓国で発見された埴輪にも、同様の技法が確認されています。

【倒立技法による円筒埴輪の製作工程】

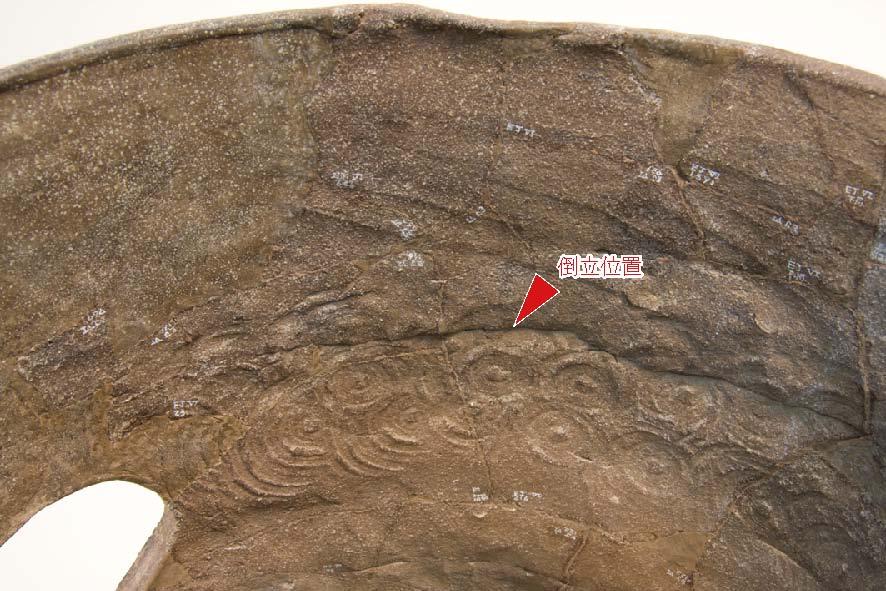

第1工程で下底面だったところは器肉が厚く、たわみも生じています。倒立後、その部分(倒立位置)には「タタキ」という須恵器の調整技法が使われるので、内面に同心円の当て具のあとが残されます。(写真は「円筒5」の内面)

内面に同心円文の道具を当て、外面から羽子板状の道具で叩いて整形します。

底部の違いでわかる3つの成形技法

「円筒9」の底部

「円筒14」の底部

「円筒13」の底部

倒立技法でつくられた「円筒9」の底部は、第1工程で丁寧にナデ調整されているので、口縁部と同じような仕上がりです。

正立状態で下から積み上げる「円筒14」は、底部がL字に屈曲して平らな面になっています。

「円筒13」も正立状態で積み上げるものですが、底部に輪型を使った痕があります。紀伊地方を中心にみられる特殊な技法です。

「ハケ目」から想定される埴輪工人

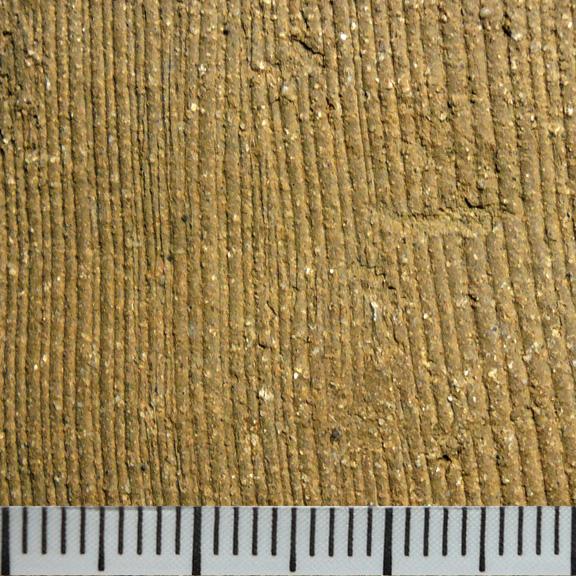

木の板を使った工具で粘土を削るとあらわれるハケ目

円筒埴輪の表面をよく見ると、「ハケ目」と呼ばれるたくさんの筋が見えます。これは、木のヘラをつかって表面を整えた痕です。実は、ハケ目はヘラのもっている木の年輪の筋なのです。

円筒埴輪のハケ目をよく観察すると、筋の間隔、つまり年輪の間隔に違いがあることがわかります。この年輪の違いは、工具の違いでもあるわけです。

矢田野エジリ古墳の埴輪を分析した結果、ハケ目が違うと細かな手法や作風も違うことが確かめられました。一人の工人(こうじん)が専用のハケ工具で製作していたことになります。約10人の埴輪工人が想定されていて、製作技法とハケ目の違いをもとにIA1などの分類番号を付けています。

IA1工人の使った細かいハケ目

IC工人の使った粗いハケ目

この記事に関するお問い合わせ先

埋蔵文化財センター

〒923-0075

小松市原町ト77番地8

電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715

更新日:2023年12月01日