加賀立国千二百年

加賀国(かがのくに)とは?

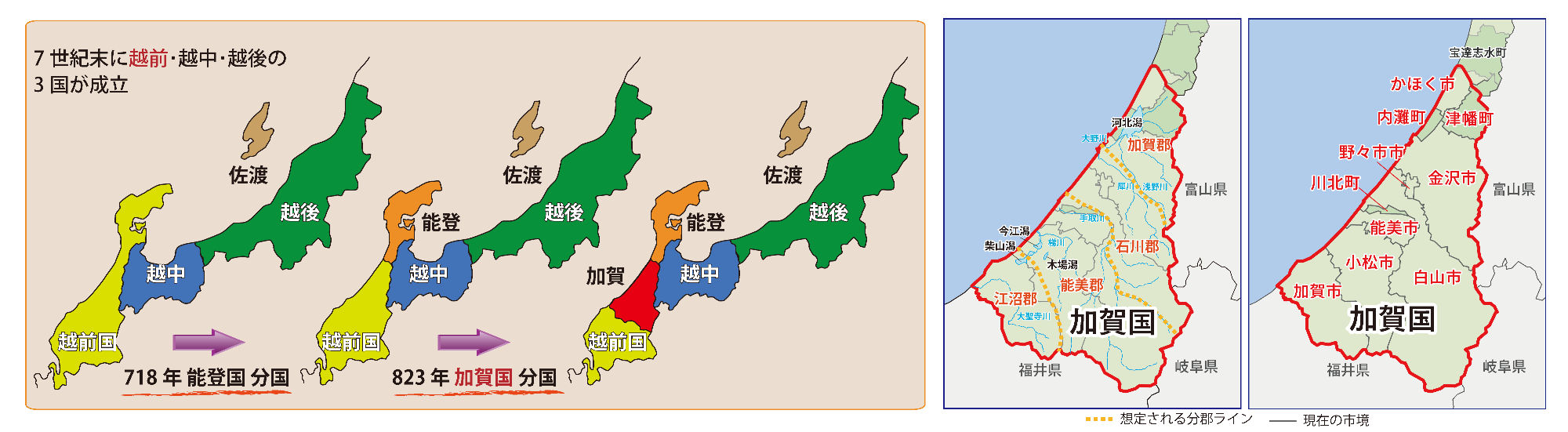

大宝元年(701)、律(刑罰)と令(行政のきまり)で国を治めるしくみを定めた「大宝律令」が制定されて律令国家が成立しました。越前国は現在の石川県全域を含む南北約240kmの長大な国でしたが、養老2年(718年)に能登国、弘仁14年(823年)に加賀国が分国します。越前国から加賀国が分国する際には、加賀郡と江沼郡の2郡から、新たに加賀郡の南部に石川郡、江沼郡の北部に能美郡を設置して4郡となりました。

古代の加賀国は、現在のかほく市と津幡町の大海川以南から加賀市までの、7市3町にまたがる地域にあたり、明治時代に県制が施行されるまで「加賀国」と呼ばれています。

加賀国の国府は小松の国府エリアにあった!

奈良時代から平安時代には、国が誕生すると国ごとに政治・経済・文化の中心となる「国府」が整備されました。国府には、中央から派遣された国司が政務を行う「国庁」のほか、国分寺・国分尼寺、総社などが置かれました。

加賀国府の位置はまだ確定には至っておらず、文献や地名などから古代能美郡に属する旧国府村のあった小松市東部古府町の石部(いそべ)神社周辺が、古くからの有力候補地と言われています。また、石部神社は、「府南社」ともよばれた加賀国総社の言い伝えられた場所で、白山宮や国分寺とともに、国守藤原為房の日記に登場します。

古府台地周辺からはたくさんの平安時代の土器とともに、加賀国分寺を飾ったであろう瓦片がみつかっています。

古府台地周辺からみつかった瓦片

加賀国府歴史回廊の整備

加賀国府推定地を一望する河田山古墳群史跡資料館と古墳公園は、古墳の調査成果を紹介する施設として平成4年に開館しました。加賀立国1200年の機会に、弥生時代から加賀国府誕生、そして源平争乱の時代までの歴史物語を学ぶ拠点として、リニューアル工事を実施しました(加賀国府ものがたり館:令和5年7月1日オープン)。

また、加賀国総社の有力候補地である石部神社に隣接して、梯川の水運と白山景観、そして国府所在地を体感できる新たな歴史公園整備を行いました。(府南山歴史公園:令和5年10月22日オープン)

河田山と府南山、そして安宅までを広域で結ぶ歴史回廊整備を進めていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

埋蔵文化財センター

〒923-0075

小松市原町ト77番地8

電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715