こまつ町家情報バンク

こまつの歴史

こまつの由来

「こまつ」の地名の由来は、幾つかの説があります。

一つは、平安時代中期(980年頃)に花山法皇(かざんほうおう)天皇在位948~986)が、梯川のほとりに花園をつくり、別荘を建て、その跡地を人々が「園の小松原」と言い伝えたという説。

また一つは、平安時代末期に武将・平清盛の長男の平重盛(1138~1179、小松殿、小松内大臣重盛)が所領し、真言宗「小松寺」(後に浄土宗)をつくったという説。

「小松」の地名は、室町時代(1486年頃)の古文書(「廻国雑記」)に「もとをり」として掲載されています。

明応3年(1494年)の「大乗院寺社雑事記」の中で、越前朝倉氏の一向一揆攻めの記録に「甲斐牢人方、賀州内之、小松、本織」とあります。(前田利常の小松入城までは、九竜橋川を境に町の北部を「こまつ」と称し、南部を「もとおり」と称しました。)

小松の基礎を作った「三代藩主・前田利常」

江戸時代にできました町並みを「旧小松町」と言われてますが、この小松町の基礎を作ったのが、3代藩主前田利常です。

1国1城制の江戸時代に、加賀藩には幕府の特別な許可により金沢城と小松城がありましたが、利常は息子に金沢城を任せ、小松城に隠居しました。以降、町割が成立し、滋賀県から北陸の福井・金沢方面へ通じる道「北国街道」の整備により南北約3キロメートルの町割が形成され、行政、手工業、商業、宗教、文教などがそれぞれ機能する城下町として栄えてきました。

また利常は、小松に来るときには、家来やその家族、奉行人、商人、職人を引き連れてきたそうで、現在の小松の発展があるもの、この利常のお陰です。

小松の町人文化は金沢の武家文化と比較されますが、利常が奨励した産業・文化は今も根付いています。

例えば、小松瓦、小松畳表、絹織物、茶の湯、生花、和菓子などです。

現在の小松においても、茶の湯などの文化レベルが高いのは、当時の利常が底上げしたおかげだと言われています。

「寺院」が多い こまつ

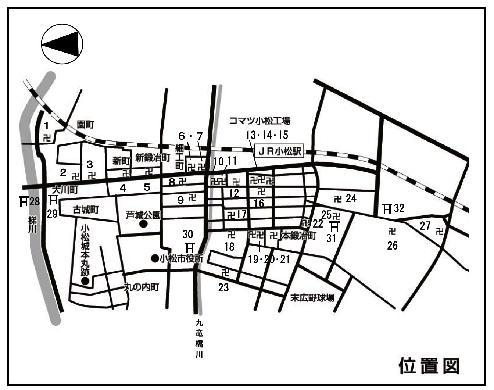

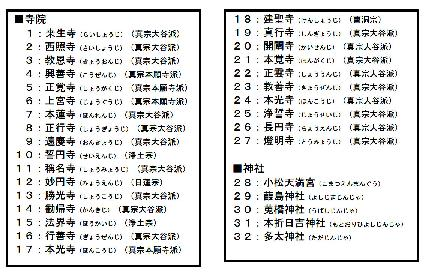

旧小松町には三つの寺院群があります。もともと、郊外にあった寺院を、旧小松町へ移したのも、利常です。ちなみに、現在、寺社の数は、旧市街地に30近くあります。これらは北國街道沿いにあり、金沢から南へ降りると、梯川を渉った小松城の東側に橋北寺院群、九竜橋川を渉って南下する部分の東側に東町寺院群、また西側に寺町寺院群があります。

各寺院群には浄土真宗本願寺派、浄土真宗大谷派、浄土宗、曹洞宗が混在しており、加賀藩の仏教政策の歴史が偲ばれます。

当時は城や寺院の造営が、あいついだ為に、多くの職人が住み着いて大工町、鍛冶町、細工町などが生まれました。

寺院の本堂、山門、鐘楼などは全て伝統的木造建築で、地元在住の宮大工によって技術が今日に伝えられています。

歴史的建造物としては、利常の隠居城として造られた小松城の鰻橋御門を来生寺へ移した「小松市指定文化財・来生寺の寺門」があります。

昭和の大火を教訓とした町家

昭和5年3月28日、小松の橋北で大火が起こり、京町、材木町、細工町、横丁、中町、新町、殿町、泥町にかけて全焼7百棟、半焼120棟に及びました。建替えに際しては、大火を教訓に町割の背割り部分に蔵を配置し、延焼防止を考慮しました。

また、昭和7年10月22日、橋南にも大火が起こり、龍助町、三日市街、八日市町、大文字町、寺町、土居原町、飴屋町、西町、東町、本折町にかけて、1,187戸が全焼し、12戸が半焼となりました。

曳山を守る町人文化

「お旅まつり」は、江戸時代の慶安4年(1651年)に莵橋・日吉の両社の神輿が、前田利常公の隠居城でありました。小松城に渡御し、加越能三州の泰平を祈願したことから始まります。

利常の没後は、加賀絹生産の町人の町となり、絹織物の最盛期には全国の生産量の2割近くに達し、これにより大きな富がもたらされ、明和3年(1766年)に近江長浜の曳山に倣い、莵橋・日吉の両社の春季祭礼に子供歌舞伎が上演されるようになり、今日に至っています。

浄瑠璃と三味線にあわせ、華麗な衣装をつけて熱演する子供達の芝居は、さながら錦絵のようです。昭和の初めの2度にわたる大火により、松任町・東町の曳山が焼失してしまい、現存は八基です。毎年、交代で2町づつ曳山子供歌舞伎を上演し、240余年の伝統が守り続けられています。

こまつ町家の特徴

小松市の中心市街地には、約1,100軒の伝統的な建築様式の「こまつ町家」が存在し、寺院などとともに町人文化が栄えた時代の面影を町並みに残しています。

こまつの町家は、町割りにより高密度に区画されており、建物の側面が隣りの家と接するため屋根は切妻平入りの構造とし、通りに面しては格子戸を設けています。

また、昭和の大火を教訓に袖壁を設けるなど、人々が気持ちよく、安全に暮らしていく知恵と工夫、そして、美しさが備わっています。

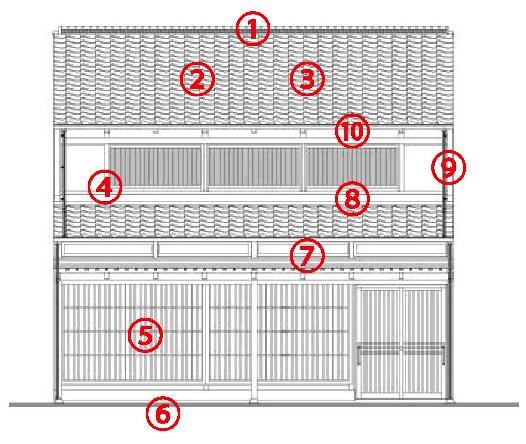

| 説明画像 | 特徴 | |

|---|---|---|

| (1)切妻平入り (きりつまひらいり) |

|

棟をはさんで両側に山形につく屋根を「切妻」といい、隣地境界が狭い小松では、屋根に積もった雪を前面道路に落とすために、棟と平行に入口がある「平入り」となっている。棟と直角に入口があるものを「妻入り」という。 |

| (2)大屋根・小屋根 (おおやね・こやね) |

|

最上階に葺かれた屋根を小松では「大屋根」といい、2階と1階の間に葺かれた屋根を「小屋根」という。「大屋根」は、概ね3.5~4.0寸勾配に葺かれており、小松では統一した屋根勾配が見られる。 |

| (3)小松瓦 (こまつかわら) |

|

県内有数の産地である小松瓦の生産は、江戸時代前期の「いぶし瓦(黒灰色系)」からはじまり、後期には「赤瓦」が普及している。積雪や凍害に強いのが特徴である。 |

| (4)真壁造り (しんかべづくり) |

|

柱が外面に現れる構法を「真壁造り」といい、木造建築における伝統的構法で、こまつの町家はこの構法が用いられている。柱を壁の中へ隠した構法を「大壁造り(おおかべづくり)」という。 |

| (5)虫籠 (むしこ) |

|

外からの光や風を通しながら、視線をさえぎるために格子が設けられ、小松では、「虫籠」に似ていることから、「むしこ」と呼ばれている。 |

| (6)犬走り (いぬばしり) |

|

雨をしのぎ、傘をささずに通行できる軒下の通路を「犬走り」といい、小松では、地場石材として「観音下石(かながそいし)」「滝ヶ原石」などが用いられていた。 |

| (7)下がり (さがり) |

|

雨風をしのぎ、雪を返すために、1階の屋根の下には、木製やガラス製の「下がり」が設けられている。 |

| (8)土板・熨斗瓦 (どいた・のしがわら) |

|

雨水の浸透を防ぐために、2階の壁面と1階の屋根の収まりには、「前包み(まえづつみ)」と「熨斗(のし)」が施され、瓦材を用いたものをそれぞれ、「土板(どいた)」、「熨斗瓦(のしかわら)」という。 |

| (9)袖壁 (そでかべ) |

|

火事の際に隣の家への延焼防止と隣の家を区切るために、2階壁面の両側には「袖壁」が設けられている。 |

| (10)船?(木編に世) (せがい) |

|

表柱から腕木を出して軒桁を受けるものを「腕木(うでぎ)」構造といい、腕木が表柱だけでなくその中間からも出て、棚状の小天井をもつものを「船?(木編に世)」構造という。 |

こまつ町家情報バンク

こまつ町家委員会では、小松らしい町並み形成を目指し、町家の再生と活用を図るために、住宅や店舗として活用している事例を紹介しています。

また、こまつ町家を大切な歴史・文化的財産として、いつまでも残していくために平成20年度から「こまつ町家認定制度」を導入しており、こまつ町家に認定された建物を紹介しています。

活用バンク(住宅や店舗に活用している事例を紹介しています) (PDFファイル: 3.8MB)

認定バンク (町家の特徴を備え、維持されている建物を紹介しています)

平成20年度(34件)(認定 No. 1~No.34) (PDFファイル: 8.7MB)

平成21年度(30件)(認定 No.35~No.64) (PDFファイル: 7.7MB)

平成22年度(32件)(認定 No.65~No.96) (PDFファイル: 1.3MB)

平成23年度(11件)(認定 No.97~No.107) (PDFファイル: 1.4MB)

平成24年度(8件)(認定 No.108~No.115) (PDFファイル: 944.4KB)

平成25年度(5件)(認定No.116~No.120) (PDFファイル: 1.9MB)

平成26年度(3件)(認定No.121~No.123) (PDFファイル: 1.2MB)

この記事に関するお問い合わせ先

まちデザイン課

〒923-8650

石川県小松市小馬出町91番地

電話番号: 0761-24-8099 ファクス:0761-23-6403

お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月01日